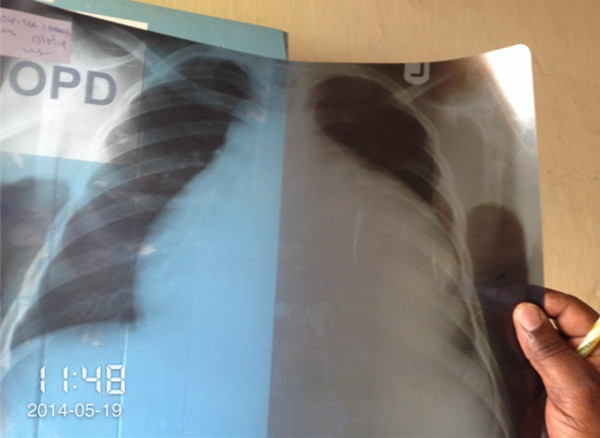

当坦桑医生拿着胸部平片找到我的时候,我正在7病房为一个女病人做腹腔穿刺。看着增大的心影,我问他是不是心包积液啊,他说是,想让我看看病人,然后帮他做心包穿刺。

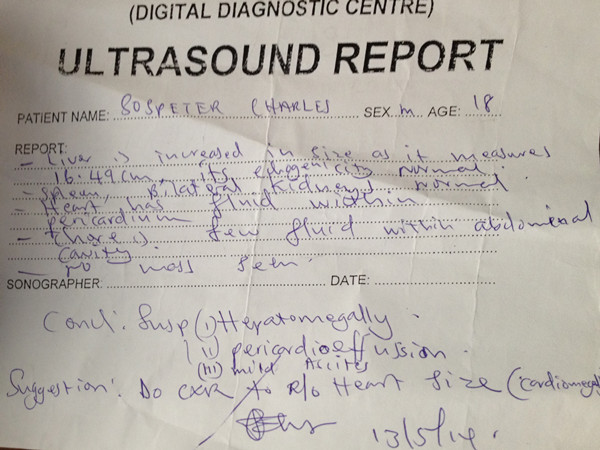

病人是个年轻的小伙子,精神挺好,就是有些胸闷。问他有没有发烧的病史,说没有,就是经常感觉疲乏无力,稍微一活动就出汗。他在做腹部超声检查的时候,发现了心包积液,所以才拍的胸片,最后求助于中国医生。坦桑年轻人常见的胸腔积液,心包积液多为结核感染所致,有时候也有特殊情况。像这个病人,如果是结核感染,心包积液需要尽可能的抽出来并及早治疗。如果不治疗会因为逐渐加重的心包填塞,最后心力衰竭死亡;治疗不及时也会出现心包增厚,纤维化甚至钙化的情况,最后也会影响心脏的舒张功能,因此心包穿刺诊断和治疗是当务之急,可是问明情况后我犹豫了。

心包穿刺在国内是常见的内科操作,呼吸科虽然不比心内科和ICU,在过去的几年里我还是做过几例,未曾失败过,但是在坦桑,在木索马我还真是没有太多信心。在国内操作心包穿刺一般都有心电监护,床旁彩超定位,用中心静脉导管做穿刺引流,这样的前提下,心包穿刺引流的成功率自然高。然而在木索马,一没有监护,二没有床旁彩超,穿刺针也是个大号的静脉留置针,这样的条件下挑战心包穿刺,真的需要莫大的勇气。我跟坦桑大夫交流了一下,首先建议病人去首都莫西比里医院吧,那里设施全,我的两个同事在那,一个是ICU专业的副教授,一个是心血管外科的博士,心包穿刺对他们来说是非常常规的操作了。但是病人家属不同意去,他们没有钱,能来木索马看病就不错了,让他们走就只能回家,放弃治疗。两双无助的眼神让我犹豫了片刻后还是答应第二天给他做心包穿刺,今天准备一下需要的手术物品。把病人送到病房后,我又跟坦桑大夫商量了一下,明天在超声室做吧,摆好体位后,用超声看一下积液的深浅,选一个最安全的位置。其实我还担心另外一个问题,静脉留置针比较短,穿过胸壁进入心包后不会下垂,如果积液少的话或者引流后,心脏搏动触及留置针后就很可能受损伤,诱发心律失常再所难免,在木索马的医疗条件下,可如何处理恶性心律失常啊,不禁一头冷汗。

回到驻地,稍事休息后颇有点后悔自己的孟浪,又是同情心作祟,不考虑后果啊!先跟去达市开会的队长汇报了一下情况,然后上网跟达市的同事交流了一下操作注意事项,接下来的时间就跟亲朋好友交换意见了。做还是不做,不懂医的妻说,抓阄吧,有风险就慎重;而在医院工作的好友一个坚决反对我做,理由是出去工作不容易,不求有功但求无过,而另一个好友则赞成,理由是没有人能够随随便便成功,必须需要勇气和创新;北京的博士同学先问我坦桑医疗环境怎么样,做不做取决于医疗环境的好恶,先保护好自己;一个不学医的高中同学则极力赞成我做,他说现在就缺有责任心的医生了,医疗没有100%,给病人一个机会吧。

本来想让同事跟着拍几张相片留念的,最后一想还是算了,坦桑黑人不喜欢我们把他们当稀罕物一样照来照去。我们初来乍到不了解风俗,拍来拍去很惹黑人烦,后来还是一个欧洲人跟我说的,拍照一定得征得他们同意。这次是一个比较特殊的状况,万一手术不成功,病人再把责任归咎于我不专心,那就后悔莫及了。超声室不算大,不过床是能够抬高床头的那种,让病人取半卧位,嘱他放松心情。做腹部检查的超声看心包的积液还是很轻松的,积液不少,我选择了心尖部位进针。根据超声的提示,进针3厘米应该很安全又能取到积液。跟腹腔穿刺一样,我没有事先麻醉,病人疼的一咧嘴的刹那,我的针已经穿透了胸壁,不过再往里面送却有明显的阻力,我不由的一阵心惊!我想到了一种情况,很可能病人的心包已经纤维化了,所以有很强的韧性;再者静脉留置针和专用的穿刺针很大的区别是,前者的套管在针芯的外面,碰到强韧的肌肉等其他组织很容易受阻,有时候甚至穿刺针进去了,而套管留在外面。我不禁一阵心慌,退出来还是再用力。再用力有可能就穿透心包了,也有可能不成功,会不会诱发心律失常啊?如果退出来,我想不但我自己失去了再做第二次的信心,坦桑的医生估计也不会再找中国专家了,专家的帽子就重在你不能失败。进退两难之际,又有点后悔当初的决定了,不过我知道这时候不是怨天尤人的时候,我对坦桑医生说了一句,心包比较韧,放松一下自己的心情。几秒钟后,我选择了继续进针。随之而来的明显的突破感,我知道成功了。病人并没有明显的不适,拔出针芯,还算清亮的积液流了出来。心包积液原则上首次引流不能超过100ml,用这样的留置针我也不敢引流多了,再说这一次主要是为了诊断,留取了50ml左右后,我赶紧拔出了留置针。

看着病人走回病房,悬着的心总算有了着落。坦桑医生告诉我以前木索马从没有做过心包穿刺,不知道他是不是因为我帮了他的忙而故意褒扬我。想着不经意间创造了“历史”,心中也是一阵窃喜。不过说到底,自己心中的勇气还是来自于坦桑良好的医疗环境,同样的情况在国内,我万万不敢尝试的。病人对治疗的要求太高,到底是维护了自己的权益,还是削弱了医护的主动性,最后受益的会是病人吗?如果能够多理解一下医生,多给他们一些宽松的环境,其实医学并不需要太多的奇迹就能给病人比较满意的治疗效果。

——援坦队员 朱建波